Jakarta, Muslim Obsession – Semangat Omnibus Law untuk mengharmonisasikan semua peraturan perundang-undangan yang memiliki kesamaan tetapi dengan ketentuan yang bertentangan, maka Omnibus Law harus difungsikan untuk mengatasi konflik antar-peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien.

Pada RUU Cipta Kerja ini, beberapa Undang-Undang terdampak di dalamnya, termasuk UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

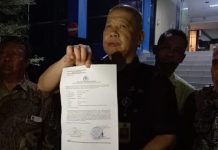

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), DR. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H., melalui siaran pers Halal MUI, Rabu (19/2/2020) pada pembahasan UU JPH yang ada pada RUU Cipta Kerja, dinilai berpotensi menghilangkan peran ulama dalam penetapan fatwa atas produk halal.

Hal tersebut dapat dicermati pada RUU Omnibus Cipta Kerja yang berkaitan dengan pemfatwaan produk halal yaitu pada Pasal 1 angka 10 yang menyatakan: “Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal”. Menurutnya, hukum agama telah dikooptasi oleh hukum negara.

“Pemerintah memberikan kewenangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menetapkan kehalalalan suatu produk. Inilah masalah yang mempunyai potensi perlawanan dari umat Islam. Sejak kapan BPJPH diberikan hak oleh Negara menjadi komisi fatwa? Bukankah itu ranah dan kewenangan ulama. Justru negara harus memperkuat posisi ulama dengan fatwanya bukan malah mendelegitimasi apalagi menghilangkan,” ujar Ikhsan.

Sesuai dengan UU JPH Pasal 1 angka 10 bahwa “Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”. Ketentuan UU yang sudah diterima dan berlaku di masyarakat harusnya diperkuat lagi oleh negara bukan diserabut.

Bila RUU Cilaka mengesahkan ketentuan Pasal tersebut, maka sama halnya BPJPH, Kementerian Agama dan Negara telah mendelegitimasi peran-peran lembaga keagamaan khususnya MUI dan ini akan berhadapan dengan Umat Islam.

Selanjutnya, sambung Ikshan, pada RUU Cipta Kerja Pasal 4, memasukkan ketentuan norma baru yang sebelumnya tidak ada dengan cara menyisipkan sebuah pasal baru yang sebelumnya tidak pernah ada.

Menurutnya, ini jelas tidak lazim, jika boleh dilakukan maka ketentuan RUU Cipta Kerja Pasal 4, maka sebenarnya Pemerintah sedang menciptakan fase kemunduran 30 tahun ke belakang dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menganggu ketenteraman masyarakat.

“Selama ini masyarakat telah diberikan jaminan kenyamanan dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk yang berlogo halal MUI sebagai penanda jaminan kehalalan suatu produk yang tidak berdasarkan pernyataan sepihak dari pelaku usaha (self declare), meskipun pada dasarnya semua pelaku usaha ingin melakukan self declare atau menyatakan kehalalan produknya sendiri,” ujar Ikhsan.

Justru, lanjutnya, dalam rangka menenteramkan konsumen dan umat islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia, maka ketentuan kehalalan produk harus berdasarkan ketentuan fatwa MUI dan bukan dari yang lain. Bila ketentuan ini dipaksakan, maka negara sedang meruntuhkan bangunan moral yang selama ini dilakukan oleh para ulama.

Akibatnya, hal ini dapat menciptakan disintegrasi antar-ulama dan ormas Islam karena Ketentuan Pasal RUU Cipta Kerja membuka ruang kepada semua Ormas Islam untuk memberikan fatwa tertulis atas sebuah produk.

Ini sangat berbahaya karena ulama yang selama ini telah bersatu dalam rumah besar MUI akan terpecah-pecah karena semua diberikan ruang untuk berfatwa yg diizinkan negara. Maka persatuan umat Islam tidak akan pernah terjadi. Ini justru kemunduran cara pandang Pemerintah yang akan memboroskan anggaran Negara untuk memperbaikinya.

Selanjutnya, Pasal 14 UU JPH yang mengatur Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH harus memenuhi persyaratan, antara lain: warga negara Indonesia; beragama Islam; berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi; memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan memperoleh sertifikat dari MUI.

Dalam RUU Cipta Kerja tersebut ada persyaratan pengangkatan auditor yang dihilangkan, yaitu memperoleh sertifikat dari MUI.

Sebagaimana yang diketahui, tugas auditor halal harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi, memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk dan pengetahuan syariah, dengan standar yang telah dimiliki oleh MUI selama lebih dari 30 tahun.

Dengan dihilangkannya persyaratan mendapatkan sertifikat dari MUI, maka sangat jelas RUU Cipta Kerja ini telah mendelegitimasi peran dan kewenangan ulama. Auditor halal merupakan wakil dan saksi dari ulama dalam melakukan proses pemeriksaan produk.

Auditor halal tidak sekedar orang yang memiliki kapasitas keilmuan tetapi dia juga memahami tentang syariah dan telah disumpah sebagai wakil Ulama dalam proses pemeriksaan produk yang dimohonkan sertifikasi halal.

Pihaknya, menurut Ikhsan sangat mengapresiasi niatan Pemerintah untuk menghapuskan biaya seritfikasi halal bagi UKM agar dapat memberikan dampak bagi pertumbuhan UKM di pasar domestik dan menjadi daya saing melakukan ekspor keluar negeri mendorong berkembangnya industri halal di Tanah Air